Einleitung

Mit dem aktuellen Environmental Report 2025 präsentiert Google erneut ambitionierte Zahlen zur Dekarbonisierung seiner globalen Rechenzentren, zur Nutzung sauberer Energie und zu Effizienzgewinnen durch Künstliche Intelligenz (KI). Doch bei genauer Analyse zeigen sich Zielkonflikte, methodische Unschärfen und wachsende strukturelle Hürden, die Zweifel an der langfristigen Glaubwürdigkeit der Klimastrategie nähren – wie auch unabhängige Studien wie die CSIS-Analyse „The AI Power Surge“ und der NERC Langfristbericht 2024 unterstreichen.

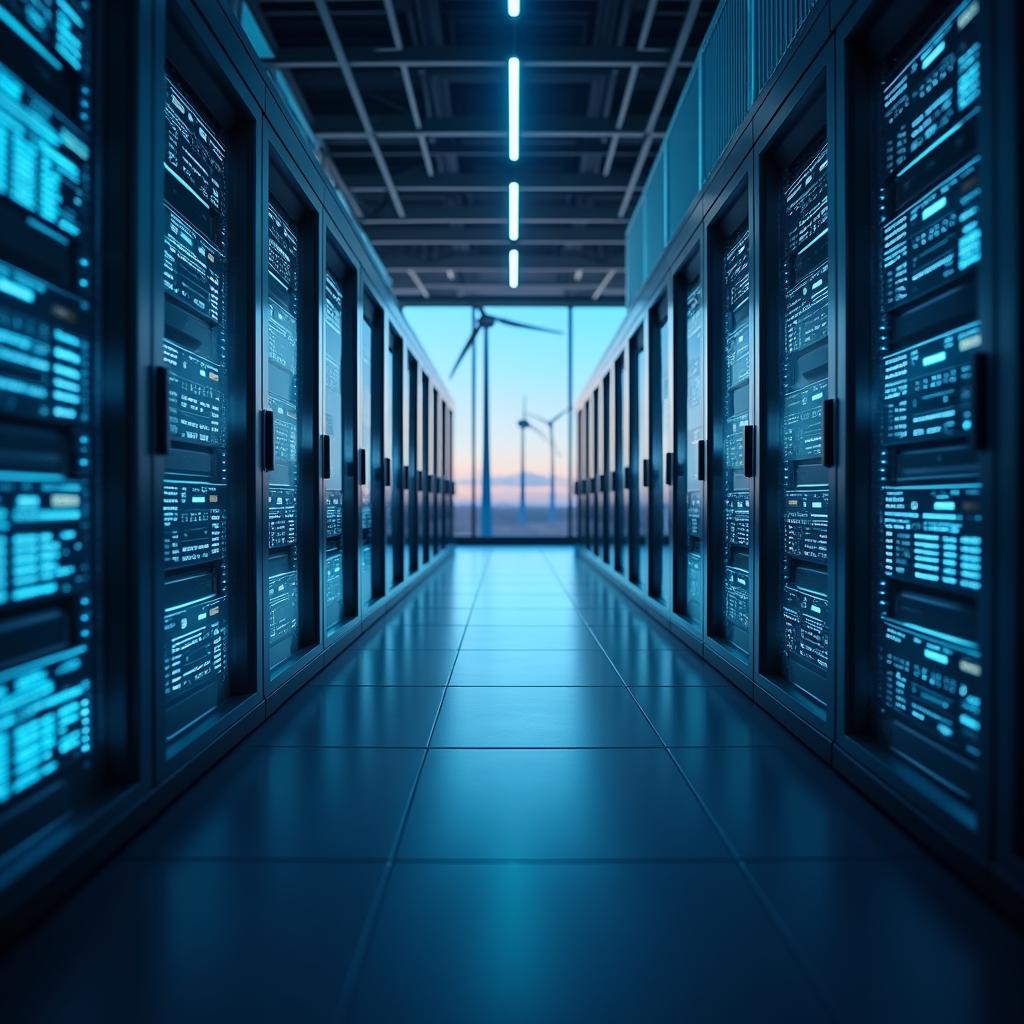

Fortschritte bei Energieeffizienz und Ökostrom

Google konnte seine Scope 2-Emissionen (hauptsächlich Strombezug) im Jahr 2024 um 11 % senken – obwohl der Stromverbrauch gleichzeitig um 27 % gestiegen ist. Möglich wurde dies durch ein Rekordvolumen neuer sauberer Energieverträge: Mit über 8 GW an vertraglich gesicherter Kapazität wurde 2024 mehr zusätzliche Leistung beschafft als je zuvor. Mehr als 2,5 GW dieser neuen Projekte speisen bereits Strom ins Netz.

Auch die technische Effizienz legt zu: Der PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) fiel auf 1,09 – der niedrigste Wert seit sechs Jahren. Zudem liefert Google heute nach eigenen Angaben sechsmal mehr Rechenleistung pro verbrauchter kWh als noch vor fünf Jahren. Grundlage sind eigene, auf Energieeffizienz optimierte Chips wie die TPUs der neuesten Generation.

Der wachsende Schatten: Scope 3 und absolute Emissionen

Die positive Bilanz auf der Betriebsseite wird jedoch überschattet durch die anhaltend steigenden Scope 3-Emissionen aus der Lieferkette. Diese stiegen 2024 um 22 % auf 8,4 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent – und machen damit 73 % von Googles gesamtem CO₂-Fußabdruck aus. Die Gesamtemissionen wuchsen 2024 auf 15,18 Mio. t CO₂e, ein deutlicher Anstieg gegenüber 14,3 Mio. t im Vorjahr.

Noch gravierender ist der Vergleich zum Basisjahr: Seit 2019 sind Googles Gesamtemissionen um 51 % gestiegen – obwohl das Unternehmen verspricht, bis 2030 eine Reduktion um 50 % gegenüber 2019 zu erreichen. Es gibt bisher keine Trendwende, sondern im Gegenteil eine gegenläufige Entwicklung.

Regionale Disparitäten: Asia-Pacific bleibt Problemzone

Während Google in Nordamerika und Lateinamerika bereits 70 % bzw. 92 % seines Strombedarfs mit sauberer Energie deckt und auch in Europa vermehrt auf klimaneutrale Stromerzeugung setzt, liegt der Wert im schnell wachsenden Asia-Pacific-Markt bei gerade einmal 12 %. Ausgerechnet in Regionen mit hohem Wachstumstempo der Rechenzentren klafft also eine massive Ökostromlücke. Neue Projekte wie Offshore-Wind in Taiwan oder Solar-Bündelverträge sollen helfen, doch strukturelle Hürden – fragmentierte Märkte, regulatorische Verzögerungen und Netzengpässe – erschweren schnelle Fortschritte.

Zudem bleibt die globale Perspektive oft unterbelichtet: In Schwellen- und Entwicklungsländern in Asien, Afrika und Südamerika hinkt der Netzausbau für sauberen Strom dem Rechenzentrumswachstum ebenfalls hinterher. Gerade dort steigt die Abhängigkeit von fossilem Strommix noch schneller.

KI als Klimaretter oder Belastungsfaktor?

Der Bericht betont immer wieder die Rolle von KI als Enabler für Energieeffizienz. Features wie Fuel-efficient Routing (Google Maps), KI-optimierte Ampeln oder Tools zur Emissionsoptimierung in der Lieferkette sollen laut Google ein Einsparpotenzial von bis zu 1 Gt CO₂e freisetzen. Doch viele dieser Zahlen beruhen auf hypothetischen Vergleichsszenarien. Eine externe Validierung gibt es bisher nicht.

Gleichzeitig heizt KI die Energienachfrage massiv an. Weltweit steigt der Strombedarf für Training und Betrieb von KI-Services explosionsartig. Laut aktuellen Branchenschätzungen verbrauchen KI-Rechenzentren pro Anfrage bis zu zehnmal mehr Strom als eine Standard-Suche. Die deutsche Bundesregierung erwartet, dass sich allein der Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2037 fast verdoppeln wird – nicht zuletzt wegen KI.

Die CSIS-Studie „The AI Power Surge“ rechnet für die USA bis 2030 mit einem Mehrbedarf von 84 GW nur durch KI-Zentren. Der NERC-Report warnt: Mehr als die Hälfte Nordamerikas droht in den nächsten zehn Jahren eine erhöhte Gefahr von Energieengpässen.

Google ist mit diesen Herausforderungen nicht allein: Auch andere Hyperscaler wie Microsoft investieren gewaltige Summen in neue KI-Rechenzentren und drohen an den selbstgesetzten Nachhaltigkeitszielen zu scheitern – allein 2025 sollen über 80 Mrd. US-Dollar fließen. Der Standort- und Netzdruck wird damit zu einem gemeinsamen Problem der gesamten Branche.

Ein methodischer Balanceakt: Greenwashing-Risiken

Die Klimastrategie stützt sich stark auf selbst definierte Kennzahlen. Beispiel „Avoided Emissions“: Google rechnet Einsparungen auf Basis hypothetischer Szenarien, etwa wie viel schlechter der Energieverbrauch wäre, hätte man keine Effizienzgewinne bei TPUs erzielt. Solche Szenarien sind schwer überprüfbar – während Scope 3-Emissionen aus der Lieferkette real und messbar steigen.

Auch die Scope-3-Methodik bleibt lückenhaft: Teile der Lieferketten-Emissionen, etwa bestimmte Kapitalgüter oder Food-Programme, sind von der offiziellen Zielvalidierung ausgenommen. Das kann den Eindruck von selektivem Reporting erwecken. Zudem ist die Zielvalidierung durch die Science-Based Targets Initiative (SBTi) nur für Nahfrist-Ziele bis 2030 anerkannt – ein vollständig validiertes Net Zero-Ziel existiert nicht.

Effizienz versus absolute Grenzen

Selbst bei bester Hardware-Effizienz bleibt der absolute Energiebedarf ein Problem. Analysten warnen: Der kombinierte Ausbau von Rechenzentren in den USA übersteigt inzwischen die Gesamt-Kapazität aller europäischen Serverstandorte (FLAPD-Markt) um ein Vielfaches. Das Tempo, mit dem Hyperscaler neue Standorte und beispielsweise Colocation Rechenzentren bauen, überfordert vielerorts die Netzinfrastruktur. In Frankfurt am Main liegt die Auslastung der Colocation-Flächen inzwischen bei über 96 %. Auch der verfügbare Strom ist vielerorts zur Knappheitsressource geworden.

Die Untersuchung von Bloomberg über Oberschwingungen rund um große KI-Rechenzentren belegt zusätzlich: Netzstress, Spannungsspitzen und instabile Stromqualität gefährden nicht nur Haushaltsgeräte, sondern verschärfen auch Sicherheitsrisiken – ein Effekt, den Netzbetreiber zunehmend ernst nehmen.

Fazit: Fortschritt, aber mit Fragezeichen

Googles Umweltbericht 2025 dokumentiert reale Fortschritte bei Betriebsoptimierung, PUE-Werten, sauberen Stromverträgen und innovativen KI-Ansätzen. Doch der starke Anstieg der Scope 3-Emissionen, enorme regionale Disparitäten, unsichere Effekte von vermeintlich „vermiedenen Emissionen“ und der rasante Anstieg des absoluten Strombedarfs stellen die Glaubwürdigkeit des Net-Zero-Versprechens infrage.

Ob Google – und mit ihm andere Hyperscaler (also große Cloud- und Plattformanbieter) wie Microsoft oder Amazon – den Spagat zwischen exponentiellem Wachstum, KI-Ausbau und echter Dekarbonisierung schaffen kann, wird entscheidend davon abhängen, wie konsequent man Lieferanten dekarbonisiert, regionale Märkte transformiert, den Netzausbau politisch flankiert und die Transparenz seiner Klimabilanz weiterentwickelt.

Ausblick: Was nötig wäre

Ein technischer Effizienzfortschritt allein wird nicht reichen, um Rebound-Effekte auszugleichen. Branchenbeobachter fordern daher mehrere Stellschrauben:

- Stärkere Regionalisierung von Power Purchase Agreements (PPAs), um saubere Energie genau dort bereitzustellen, wo neue Rechenzentren entstehen. PPAs sind langfristige Stromabnahmeverträge, mit denen Unternehmen wie Google Ökostrom direkt von Erzeugern kaufen. So sichern sie sich saubere Energie über viele Jahre, oft zu festgelegten Preisen. PPAs sind ein wichtiges Instrument, um den Betrieb nachhaltiger zu machen und erneuerbare Projekte zu finanzieren.

- Priorisierung von KI-Workloads, damit nicht jede Anfrage sofort unbegrenzt Rechenzeit verbrauchen darf.

- Regulatorische Limits pro Hyperscaler, um einen fairen Zugang zu Netzinfrastruktur zu sichern.

- Verbindliche Scope-3-Standards, damit auch Lieferketten auf Netto-Null-Kurs gebracht werden.

Erst wenn diese Hebel greifen, kann aus ambitionierten Reports auch tatsächlich eine belastbare Klimastrategie werden.

FAQs

Was zeigt Googles Umweltbericht 2025 grundsätzlich?

Der Bericht beschreibt, wie Google seine globalen Rechenzentren nachhaltiger gestalten will, zeigt aber auch, dass Emissionen in der Lieferkette stark steigen.

Wie stark hat Google seine direkten Emissionen gesenkt?

2024 wurden die Scope 2-Emissionen um 11 % gesenkt, obwohl der Stromverbrauch um 27 % gestiegen ist.

Was bedeutet Scope 3 bei Google?

Scope 3 umfasst alle indirekten Emissionen, vor allem aus der Lieferkette. Diese machen über 70 % von Googles Gesamtemissionen aus.

Warum ist Asien-Pazifik eine Schwachstelle?

In dieser Region liegt Googles Anteil an sauberem Strom bei nur 12 %, was den globalen Durchschnitt nach unten zieht.

Wie beeinflusst KI den Energieverbrauch?

KI-Anwendungen treiben den Strombedarf massiv in die Höhe. Studien zeigen, dass allein in den USA dafür bis 2030 bis zu 84 GW mehr Leistung nötig sein könnten.

Was ist ein PPA?

PPA ist die Abkürzung für Power Purchase Agreement. Das sind langfristige Stromabnahmeverträge, mit denen Unternehmen Strom direkt von Erzeugern kaufen. So sichern sie sich Energie über viele Jahre, oft zu festgelegten Preisen. PPAs sind ein wichtiges Instrument, um den Betrieb nachhaltiger zu machen und erneuerbare Projekte zu finanzieren.

Was ist ein Hyperscaler?

Hyperscaler sind große Cloud- und Plattformanbieter wie Google oder Microsoft, die weltweit Rechenzentren im großen Maßstab betreiben.

Welche Maßnahmen sind nötig, um Klimaziele zu erreichen?

Wichtige Schritte sind: mehr regionaler Ökostrom, klare Scope-3-Regeln, Steuerung der KI-Lasten und politischer Netzausbau.